대한내분비학회 지난 호 웹진 보기

대한내분비학회 지난 호 웹진 보기

Webzine No.45 | 제18권 3호 <통권69호>

2025년 가을호 대한내분비학회 웹진Webzine No.45 | 제18권 3호 <통권69호>

2025년 가을호 대한내분비학회 웹진

백한상 가톨릭의대 의정부성모병원 내분비내과

Hatem A. Rashwan, Montserrat Marqués-Pamies, Sabina Ruiz, Joan Gil, Diego Asensio-Wandosell, et al. Pituitary. 2025;28:50. doi: 10.1007/s11102-025-01515-2

말단비대증은 진단이 평균 10년 이상 지연되는 경우가 많아, 조기 진단의 어려움이 환자의 삶의 질 저하와 합병증 증가로 이어진다. 얼굴 변화는 가장 특징적인 임상 소견으로, 이를 기반으로 한 인공지능(AI) 분석은 조기 선별(screening)에 유용할 수 있다.

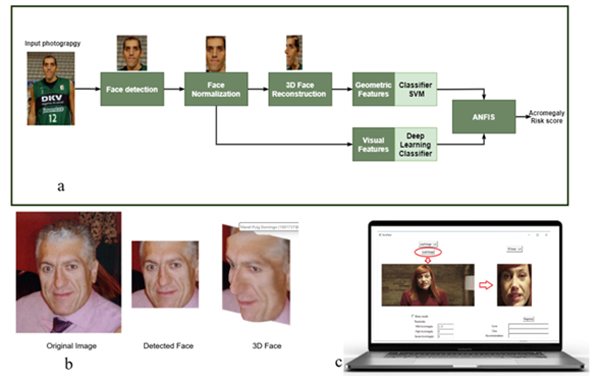

스페인과 프랑스 연구진은 얼굴 사진을 이용한 AI 기반 조기 진단 시스템인 AcroFace를 개발하였다. 이 시스템은 2차원 시각적 특징(피부 질감, 윤곽 등)과 단일 이미지에서 복원한 3차원 형태학적 특징을 함께 분석한다. 딥러닝 모델은 입력된 이미지에서 얼굴을 탐지하며, 합성곱 신경망(convolutional neural network, CNN)으로 시각적 특징을, 서포트 벡터 회귀(support vector regression, SVR) 모델로 기하학적 특징을 처리하여 통합 분석함으로써 정확도를 높였다 (Fig 1).

118명의 말단비대증 환자 (66% women, mean age 42.8), 86명의 건강한 성인 및 정상 IGF-1 수치를 보인 56명을 포함한 데이터셋에서, ResNet-50 기반 CNN과 선형 SVR 조합이 가장 우수한 성능을 보였다 (정확도 δ1 of 75% and δ3 of 89%). 형태학적 특징은 시각적 특징보다 정확도가 낮았다. Validation 코호트에서는 다음과 같은 성능을 보였다: 정밀도 0.90, 정확도 0.93, F1 점수 0.92, 민감도 0.93, 특이도 0.93. 특히 얼굴 특징 점수는 진단 10년 전부터 이미 상승하는 경향을 보여, 임상 진단보다 훨씬 이른 시점에서 질병을 감지할 가능성을 제시하였다.

AcroFace는 윈도우 기반 응용프로그램으로 구현되어, 사용자가 얼굴 이미지를 업로드하면 자동으로 분석 및 말단비대증 위험도를 제시한다. 연구진은 이 시스템이 임상뿐 아니라 대규모 인구 집단 선별검사에도 활용될 수 있으며, 추후 다양한 인종과 더 큰 데이터셋으로 검증이 필요하다고 강조하였다.

Fig 1. 최신 AI 방법을 활용한 말단비대증 얼굴 변화 분석: AcroFace system

Ibrahim Mohammadzadeh, Bardia Hajikarimloo, Behnaz Niroomand, et al. BMC Endocrine Disorders. 2025;25:158. doi: 10.1186/s12902-025-01955-8

뇌하수체 선종은 전체 두개내 종양의 10–25%를 차지하며, 수술적 절제가 주요 치료법이지만 5–10년 이내에 10–20%에서 재발이 보고된다. 수술적 절제 후 뇌하수체 선종의 재발 예측은 환자의 추적 관리 및 치료 전략 수립에 핵심적이며, 머신 러닝 (machine learning, ML) 기반 모델은 이러한 예측의 정확도를 향상시키는데 도움을 준다.. 본 연구는 ML 기반 모델의 진단적 성능을 체계적으로 검토하고 메타분석을 수행하였다.

1240편의 연구 중 최종 6편(총 1188명 환자)이 분석에 포함되었으며, 해당 연구들은 총 12종의 서로 다른 ML 알고리즘이 사용되었다. 메타분석 결과, 민감도 0.87, 특이도 0.86, AUC 0.89로 높은 예측 정확도를 보였다. 특히 k-최근접이웃(KNN) 모델이 가장 우수한 성능(AUC 0.98, 특이도 1.0)을 보였고, 로지스틱 회귀(LR) 기반 알고리즘은 민감도와 AUC가 다소 높았으나 특이도는 비-LR 모델보다 낮았다.

재발 예측에 기여한 주요 인자는 Ki-67, Knosp 분류, 절제 범위, 술 후 호르몬 수치, MRI 영상 특징 등이었다. 영상의학적 radiomics 특징을 활용한 연구에서는 3D 분석이 2D보다 우수한 성능을 보였으며, 임상 변수와 결합할 경우 더욱 정확도가 향상되었다.

이번 메타분석은 ML 기반 모델이 뇌하수체 선종 재발을 80% 이상의 정확도로 예측할 수 있음을 보여주었다. 그러나 대부분 단일기관 후향적 연구로 외부 검증이 부족하고, 영상 프로토콜의 다양성으로 인한 이질성이 큰 한계로 지적된다. 연구진은 다기관, 대규모, 표준화된 MRI 데이터를 통한 추가 검증이 필요하다고 강조하였다.